Récemment, je classais des papiers de banque, de caisse d'assurance maladie, de complémentaire retraite, de devis divers, à la recherche de l'immatriculation maritime du petit bateau d'occasion acheté l'an dernier. En fait ça ne m'arrive que très rarement de classer des papiers, vu l'intérêt de la chose.

Je vis entre les feuillets épars quelques pages blanches, avec au milieu, quelques phrases écrites à la main: l'écriture se voulait lisible, claire; une feuille semblait même écrite avec une plume calligraphique, à l'encre verte, tellement les pleins et les déliés étaient marqués.

Des poèmes! Et manifestement, l'écriture est de moi. Au total onze feuillets. en fait plus, parce que le dernier regroupe plusieurs feuilles marquées en haut à gauche "état 1", "état 2", etc jusqu'à 4, comme une gravure avec laquelle on fait des essais. Plus remarquable: tous les feuillets, sauf un, sont datés: le premier du 3 avril 2004, le second du 7 avril, puis les autres n'ont que la mention, ajoutée avec un autre stylo, avril 2004. La feuille non datée semble être une amorce de poème, quelques mots, (prendre/ au matin/ la main du jour), la suite étant biffée.

Vous me demandez que je vous livre ces poèmes? Peut être satisferais-je votre curiosité légitime! Le blog autorise une impudeur que je n'oserais autrement...

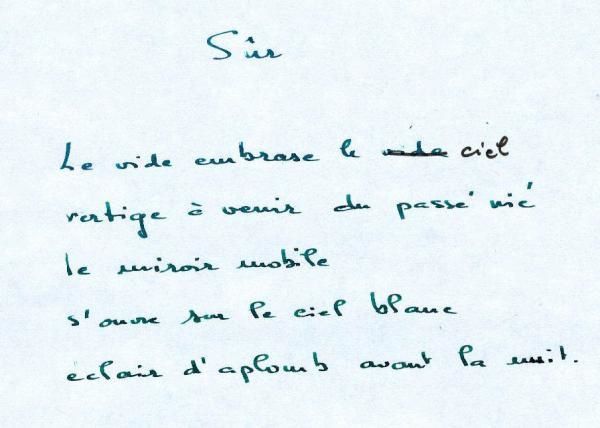

En tout cas, c'est sûr, en avril 2004 je fus "poète"! D'ailleurs Sûr est le premier poème, celui du 3 avril. un mot a été modifié plus tard. Allez ! je vous le livre:

Sûr

Le vide embrase le jour

vertige à venir du passé nié

le miroir mobile s'ouvre sur le ciel blanc

éclair d'aplomb avant la nuit.

J'en essaie l'exégèse en vain. Aucune idée de ce que j'ai voulu dire ! Je vous en laisse le soin. (mais il s'agit bien d'embraser et non d'embrasser). Le second est dédié à Alain, un graveur avec qui d'ailleurs j'ai fait deux petits livres (voir dans le blog Les territoires d'Alain Cazalis), mais c'étaient des textes d'amusement, des devinettes. Il doit correspondre à une gravure: je vous l'épargne donc.

Le troisième n'a pas d'indication de jour, mais comme il est écrit avec la même encre verte, je suppose qu'il a été écrit en même temps. A la relecture, je le trouve si fade que je ne vous le propose pas. Comme je ne peux pas tous les éliminer, n'est-ce pas?, je vous accorde le quatrième; il est sans titre.

La ligne qui se dessine là

bouge à peine sous le souffle

s'échappe en couleuvre

se tend en fouet du ciel

s'enroule en pelote prometteuse

se fixe en hypnotique lacet

s'égare en sillon ivre

s'écoule en ruisseau fier

se détend en liane nonchalante

s'aiguise en crête aride

la ligne qui se dessine ici

sera-t-elle horizon ou collet?

Mais parmi les feuillets un titre m'intrigue: Alzheimer

aux franges des cavernes dévastées

dans la nuit creusée de doute

les souvenirs égarés,

jalons dérisoires éparpillés

en mikado pathétique

Pourquoi ai-je écrit un poème sur la maladie d'Alzheimer, alors qu'aucun de mes proches n'en est atteint? Je ne me souviens pas, ce qui m'alarme tout à coup !

Un autre me semble un peu trop pessimiste:

Le champ est clos de brume

la bêche creuse la terre dure

la retourne, noire et pauvre

l'homme, seul dans le champ

(le champ n'est pas si grand)

progresse lentement.

Le soir noirçit la brume

la nuit ferme le champ

et l'homme dedans

rien ne dit que demain

lui permette de terminer

de bêcher le champ.

Enfin (je vois que je vous lasse), je treminerais par un plus léger, pour finir:

Point à la ligne

un point

une ligne courbe

inflexible

à

l'aplomb

certain

mais le point

malin

rend amoureuse

rend malheureuse

la ligne

brisée.

Eh oui! voilà comment, en avril 2004, quelqus jours seulement, mais plus après, je fus poète!

Il vous salue bien.